来源:新材料在线|

发表时间:2016-07-22

点击:34

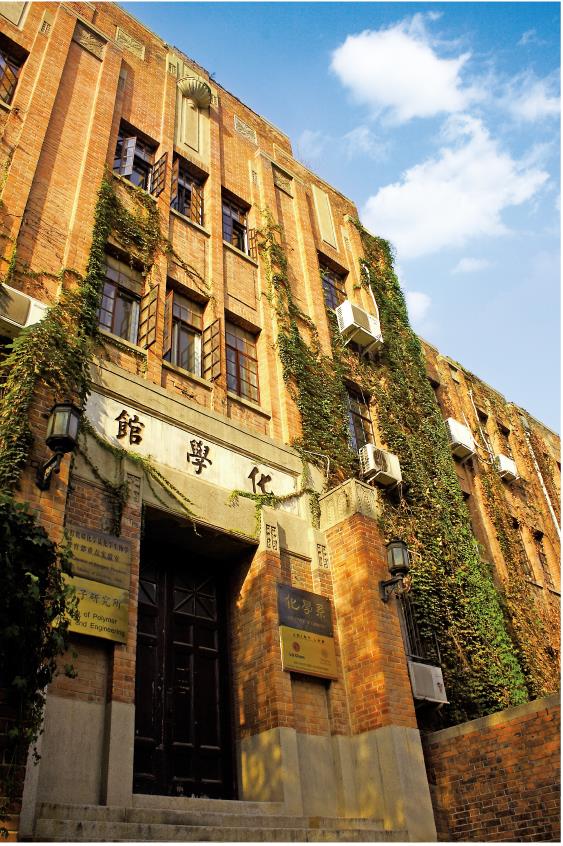

清华大学化学系始建于1926年,在新中国成立时,已成为国内高校中师资力量最为雄厚、学术水平最高的化学系之一。现在化学系已重新成为国内最重要的化学科学研究和人才培养基地,成为在国际上有一定影响的化学系科。

化学系下设无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、高分子化学与物理五个研究所,对应五个传统二级学科。此外还设有纳米与材料化学、化学生物学、有机电子学、理论化学和超分子化学五个交叉学科和一个实体的基础分子科学中心。化学系现有两个教育部重点实验室:“生命有机磷化学及化学生物学教育部重点实验室”和“有机光电子与分子工程教育部重点实验室”。化学系的科研方向不仅涵盖了现代化学的各主要领域,而且也包括了21世纪化学发展的最新生长点。研究内容涉及:生命过程中的化学问题,复杂样品分析新方法与新仪器,有机光电子材料与器件,新型晶体功能材料,超分子自组装和纳米结构材料,分子药物的合成与中药复方的现代化学分析,导电高分子材料的合成与性能,以新能源及环境保护为目标的新催化系统等等。获得国家技术发明奖一等奖的“有机发光显示材料、器件与工艺集成技术和应用”项目和获得国家自然科学二等奖并入选中国基础研究十大新闻的“功能纳米材料的合成、结构、性能及其应用探索研究”是近年来中国高校最优秀的代表性科研成果。

化学系拥有雄厚的师资队伍。现有教职员工110人,其中院士5人,长江特聘教授12人,长江讲座教授2人,国家杰出青年基金获得者25人,国家“千人计划”入选者9人(含青年项目),国家级教学名师1人,北京市教学名师3名。同时还聘请了国内外十多位著名学者担任化学系的双聘教授、兼职教授和客座教授。另外,化学系目前在站博士后60多人。

|

目前,化学系在校学生740余人,其中本科生近300人。化学生物基础科学班的探索和实践大大促进了交叉型科研人才的培养,“基础学科拔尖学生培养试验计划”(清华学堂人才培养计划)的实施进一步推动了化学系基础学科人才的培养工作。

化学系在国际学术交流与合作方面十分活跃。与美国、德国、英国、日本、荷兰等国的著名大学和研究机构开展了实质性的合作研究项目,与美国、德国、英国、比利时等建立了本科生交换项目。目前每年有近五成的化学系学生在本科阶段就有国际交流的机会,研究生出国进行短期学术研究、参加学术会议等交流活动也已经成为常态。化学系于2013年成立了“清华大学校友会化学分会”,同时建立了“化学教育发展基金”,化学系的发展得到了广大系友的大力支持。

清华大学分析中心设在化学系。分析中心拥有高性能质谱(Q-TOF、MALDI-TOF等)6台、透射电镜(TEM)、扫描电镜(SEM)、扫描俄歇探针仪(AES)、X射线光电子能谱仪(XPS)、等离子体发射光谱仪(ICP)、傅里叶变换红外多联机光谱仪(Mic/GC/Raman/FTIR)、激光拉曼光谱仪(LRS)、顺磁共振波谱仪(ESR)、600兆核磁共振波谱仪(NMR)、色质联用仪(GC-MS)、液质联用仪(LC-MS)、高效液相色谱仪(HPLC)、X射线荧光光谱仪(XRF)以及紫外、原子吸收光谱仪等现代大型分析仪器。这些仪器设备为全校师生的科研工作提供服务,同时还承担对外测试服务工作。此外化学系还建有国家级实验室-北京电子能谱中心。

院士墙名单:

侯德榜 庄长恭 杨石先 纪育沣 黄子卿 黄鸣龙 曾昭抡 傅 鹰 张大煜 张青莲 袁翰青 唐敖庆 孙德和 侯祥麟 蒋明谦 萧 伦 高振衡 时 钧 陈新民 汪德熙 朱亚杰 武 迟 曹本熹 冯新德 陈冠荣 王世真 申泮文 钱人元 严东生 何炳林 陈茹玉 汪家鼎 唐有祺 钮经义 邹承鲁 张 滂 余国琮 谢毓元 何国钟 赵玉芬 黄培云 朱永贝睿 沈德忠 金 涌 王志新 姚守拙 吴慰祖 陈冀胜 黄春辉 程津培 费维扬 陈丙珍 张 希 李亚栋 欧阳颀 邱勇